우리가 흔히 안정성 있는 시스템을 말하면, 언제든 원활하게 접근 가능한 시스템을 말하는 것 처럼 안정성은 "특정 기능을 언제든 균일한 성능으로 수행할 수 있는 특성"이라 정의할 수 있다.

가용성

이런 안정성의 정도를 나타내는 용어로 가용성과 고가용성이 있다.

가용성이란, "컴퓨터 시스템이 특정 기능을 실제로 수행할 수 있는 시간의 비율"을 의미한다. 정상적으로 사용할 수 있는 시간을 업타임, 사용할 수 없는 시간을 다운타임이라 정의하며, 가용성을 수식으로 나타내면 다음과 같다.

업타임 + 다운타임은 전체 사용중인 시간이며 전체 사용중인 시간중 사용 가능한 시간의 비율을 가용성이라 할 수 있다. 가용성이 높다는 것은 사용 가능한 시간이 많다는 것이고 가용성이 높은 성질을 고가용성(High Availability; HA) 이라 부른다.

보통 가용성을 표기할 때는 백분율을 사용하며, 일반적으로 안정적이라 평가받는 시스템은 99.999% 이상을 목표로 한다. 이를 파이브 나인즈라고도 한다.

가용성을 높이기 위해서는 다운타임을 줄여야 하지만, 정말 예기치 못한 상황에서 발생하는 다운타임을 막는것은 현실적을 불가능 하다. 때문에 문제를 발생하지 않도록 하는것이 아니라 문제가 발생하더라도 계속 기능할 수 있도록 설계하는 것을 목표로 두어야 하며, 이러한 능력을 결함 감내라 부른다.

이중화

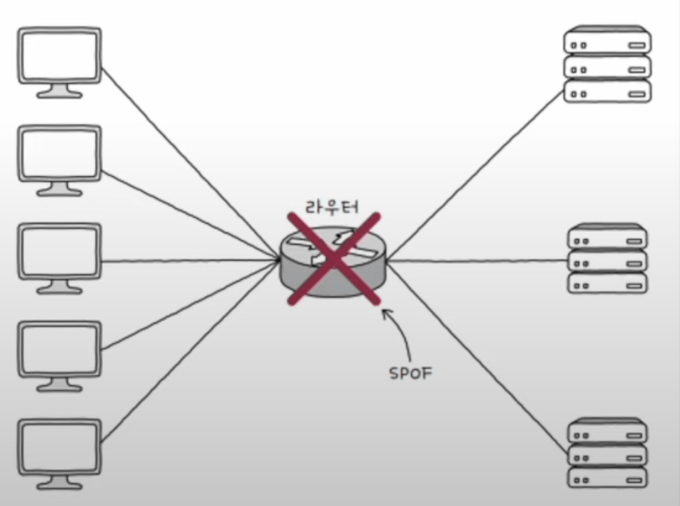

이중화는 말 그대로 무언가를 이중으로 두는 기술이다. 문제가 발생한다면 시스템 전체를 운영할 수 없는 부분을 찾아 이중화를 진행해야 하며, 이러한 부분을 단일 장애점(Single Point Of Failure; SPOF) 라고 한다.

이중화의 구성

이중화의 방식에는 크게 두 가지가 있다.

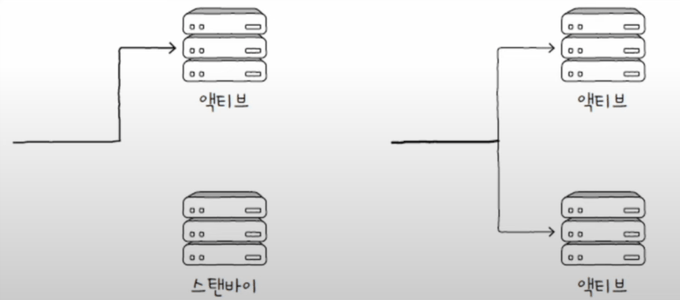

- 액티브/스탠바이

- 액티브/액티브

액티브/스탠바이 방식의 경우 이중화된 시스템에서 평소에는 하나의 장비만 작동시키다가, 작동하는 장비에 문제가 발생하였을때, 대기하고 있는 장비가 작동하여 시스템의 운영을 이어가는 방식이다. 이는 안전한 구성 방식이지만, 하나의 장비를 사용할 때에 비해 성능항의 큰 변화를 기대하기 어렵다는 단점이 있다.

액티브/엑티브 방식의 경우 두 장비 모두 가동시키는 방식이다. 이론상 두 장비 모두 문제가 생기지 않는 이상 시스템의 안정성을 보장할 수 있으며, 성능상의 이점도 있다.

다중화

다중화는 이중화보다 더많은 장비 혹은 무언가를 여러개 두는 기술이다. 당연히 이중화된 구성에 비해 더욱 안정적인 운영이 가능하며, 다중화의 사례로는 티밍과 본딩이 있다.

- 티밍: 주로 윈도우에서 사용되는 용어

- 본딩: 주로 리눅스에서 사용되는 용어

로드 밸런싱

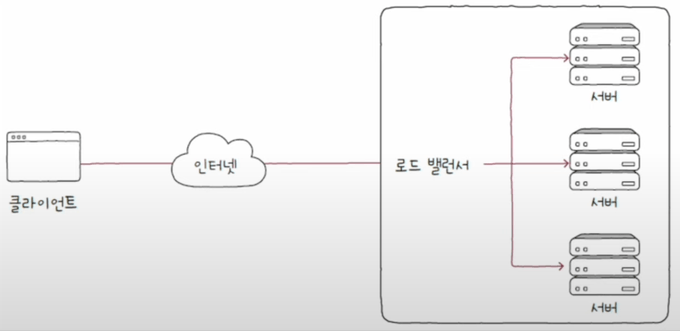

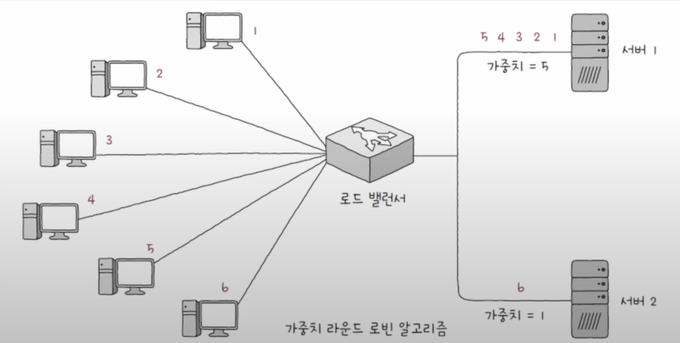

로드 벨런싱은 서버에서의 고가용성을 위해 트래픽을 고르게 분산하기 위한 기술이다. 로드 벨런싱은 로드 밸런서에 의해 수행되며 로드 밸런서는 'L4 스위치', 'L7 스위치'와 같은 네트워크 장비 혹은 로드 밸런싱 기능을 제공하는 소프트웨어를 의미한다.

일반적으로 로드 밸런서는 이중화나 다중화된 서버와 클라이언트 사이에 위치하여 로드 밸런싱 알고리즘을 통해 요청을 각 서버에 균등하게 분배한다. 로드 밸런싱 알고리즘은 대표적으로 다음과 같은 것들이 있다.

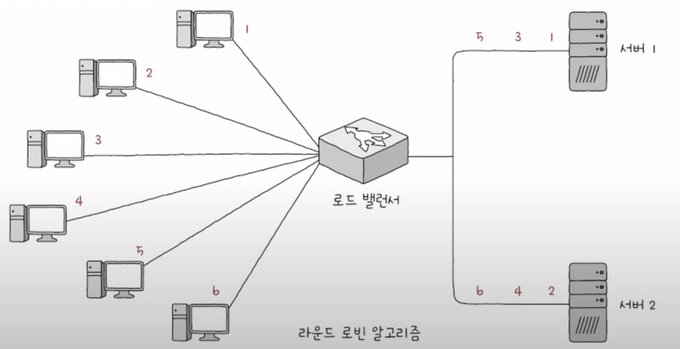

라운드 로빈 알고리즘: 서버를 돌아가며 부하를 전달하는 알고리즘최소 연결 알고리즘: 연결이 적은 서버부터 우선적으로 부하를 전달하는 알고리즘- 단순히 무작위로 고르는 알고리즘

- 해시(hash) 자료구조를 이용하는 알고리즘

- 응답 시간이 가장 짧은 서버를 선택하는 알고리즘 등..

서버의 상태를 검사하는 헬스 체크

다중화된 서버 환경에서 문제가 없는 서버를 찾아 요청을 보내기 위해 로드 밸런서는 서버의 상태를 주기적으로 검사한다. 이러한 검사를 헬스 체크라고 하며 HTTP, ICMP등 다양한 프로토콜을 활용할 수 있다. 로드 밸런서가 주도하는 헬스 체크 이외에도 서버 간에 하트비트라는 메시지를 주기적으로 주고 받는 방법도 있다.